Qualche volta con alcuni colleghi ci fermiamo a chiacchierare di quanto oggi si chiama attivismo online. Il concetto è cambiato il maniera significativa nel corso degli anni, quando mi sono avvicinato io alla Rete era qualcosa di molto diverso. Essere attivisti online significava soprattutto battersi per diritti legati all’accessibilità, alla libertà d’espressione, alla libertà: gli esempi non sono mai mancati, da Aaron Swartz a The Pirate Bay, ciascuno con una storia diversa alle spalle e un’evoluzione differente della vicenda. Erano lotte che, spesso, rimanevano confinate al circolo più o meno allargato degli attivisti: oggi, direi per fortuna, non è più così.

L’agorà social

Oggi si è compiuta la profezia dell’agorà digitale: in Rete, soprattutto sui social, fluisce il dibattito e addirittura in alcuni casi si scrive l’agenda politica nazionale o mondiale. In Rete oggi si parla di tematiche molto importanti: come la violenza nei confronti delle donne, la discriminazione di intere popolazioni per il colore della loro pelle o la religione professata, il cambiamento climatico, la parità di salario tra i sessi, i diritti delle comunità LGBTQ+. Il dibattito si è fatto anche molto più intricato e complesso da seguire: è difficile riuscire a seguire la totalità delle piazze in cui avviene, dunque spesso e volentieri bisogna rifarsi alla curatela che alcuni attivisti operano su quelle stesse piattaforme. Io stesso mi affido ad alcuni di loro per riuscire a stare al passo.

Il problema è che, come è normale in una società in cui l’immagine è diventata un bene dal valore misurabile in euro o in dollari, a questi attivisti oggi si pone un’alternativa: continuare a perseguire i propri obiettivi legati ai valori che li hanno resi notabili, in modo disinteressato, oppure decidere di monetizzare questa popolarità e magari concretizzare alcune delle aspirazioni e ambizioni personali fino a poco fa relegate in un cassetto. Un libro, un disco, un fumetto, presentare una serata di un evento spettacolare: traguardi legittimi, ma che non sempre sono ottenuti seguendo lo stesso cursus honorum di chi li ha preceduti, prima che Internet diventasse la vetrina che è oggi per questa forma di attivismo.

Il risultato è che la popolarità raggiunta spesso non viene gestita in modo totalmente consapevole (non sto dicendo niente di particolarmente originale, ne sono consapevole) : smetti di perseguire un obiettivo alto, la conquista di un diritto o il superamento dell’ingiustizia, e inizi a occuparti di cose molto più terrene. Un contratto, una sponsorship, un libro: poi c’è da fare campagna e tour promozionale per quel libro e rischi di alienarti da quel dibattito e quel sanissimo tessuto sociale che ti ha reso ciò che sei. Senza che nessuno di loro si fermi a riflettere sul fatto che se un editore decide di pubblicargli un libro, quando magari per anni nessuno gliene ha dato la possibilità, non lo fa perché ritenga importante quella tematica o particolarmente valido il libro: quell’editore sta facendo un investimento da cui spera di trarre un guadagno, e lo fa appoggiandosi alla popolarità dell’attivista (sfruttando, gratis, la popolarità guadagnata dall’attivista che per anni ha perorato una causa: quindi, indirettamente sta sfruttando la causa).

Gilde a confronto

A questo si unisce un altro problema, evidente ormai a chiunque: come sempre accade si sono creati una sorta di “circoli degli attivisti”, vere e proprie gilde che si muovono in modo compatto e si supportano e sostengono a vicenda. Si promuovono, si citano, si frequentano: quando esce il libro di un membro della gilda tutti lo sostengono e lo spingono, lo riassumono, lo fotografano. Se uno di loro viene criticato o, peggio, attaccato da qualcuno esterno a questo circolo, allora scatta la difesa corporativa: repost, retweet a nastro in cui si bersaglia chi non ha capito, non ha compreso la portata della rivoluzione sociale che l’attivismo della gilda porta avanti.

Questo comportamento, però, espone a questi attivisti allo stesso problema di miopia che affligge qualunque altro integralista: è inebriante immaginare di essere i giusti in lotta contro i malvagi, pensare di detenere la verità assoluta, essere la minoranza che condurrà la rivoluzione che ribalterà l’establishment e imporrà un nuovo ordine. Però, come tutti gli integralisti, a volte si finisce per diventare più realisti del re: si finisce per confondere i valori sacrosanti per cui ci si batte, per cui si è iniziato a fare attivismo, con il proprio personal branding. Si smette di fare autocritica e si inizia a fare autopromozione, sempre e comunque.

Sto vedendo succedere cose poco edificanti attorno alla sentenza nel processo che ha visto due stelle del cinema accusarsi a vicenda di diffamazione, dopo che la loro relazione sentimentale era naufragata. Un processo che chiunque di noi dotato di un po’ di sale in zucca non avrebbe mai voluto fosse celebrato, che ha messo in luce soltanto quanto tossica sia stata la loro relazione negli anni: non si è parlato davvero di violenza, si è parlato di quanto due personaggi pubblici abbiano problemi personali e di quanto avrebbero bisogno di essere aiutati. Un processo che ha svilito le battaglie di migliaia e migliaia di attivisti che in questi anni si sono spesi e hanno lottato per porre all’attenzione dei media la violenza nei nuclei familiari che spesso, soprattutto, rende le donne vittime fisiche e morali di una società che per troppi anni ha ignorato il problema. Spenderci post, tweet, story non è un buon servizio per chi si occupa di questi temi: anche per criticare, anche per marcare la propria posizione, si sta solo sostenendo l’effetto Streisand su questa vicenda.

Attivismo patinato

Abbiamo un problema di attivismo da copertina: è un bubbone che sta per scoppiare, a breve succederà che qualcuno di questi attivisti diventati star finirà per farne una bella grossa e farà crollare il castello di carte. Non sto dicendo che non rispetto il loro ruolo e la loro figura, il valore che hanno per cercare di migliorare la società nel loro complesso: ma quando si attenua l’attenzione per la lotta e aumenta in modo smisurato quella rivolta al personaggio, allora arriva il momento di ammettere che abbiamo un problema.

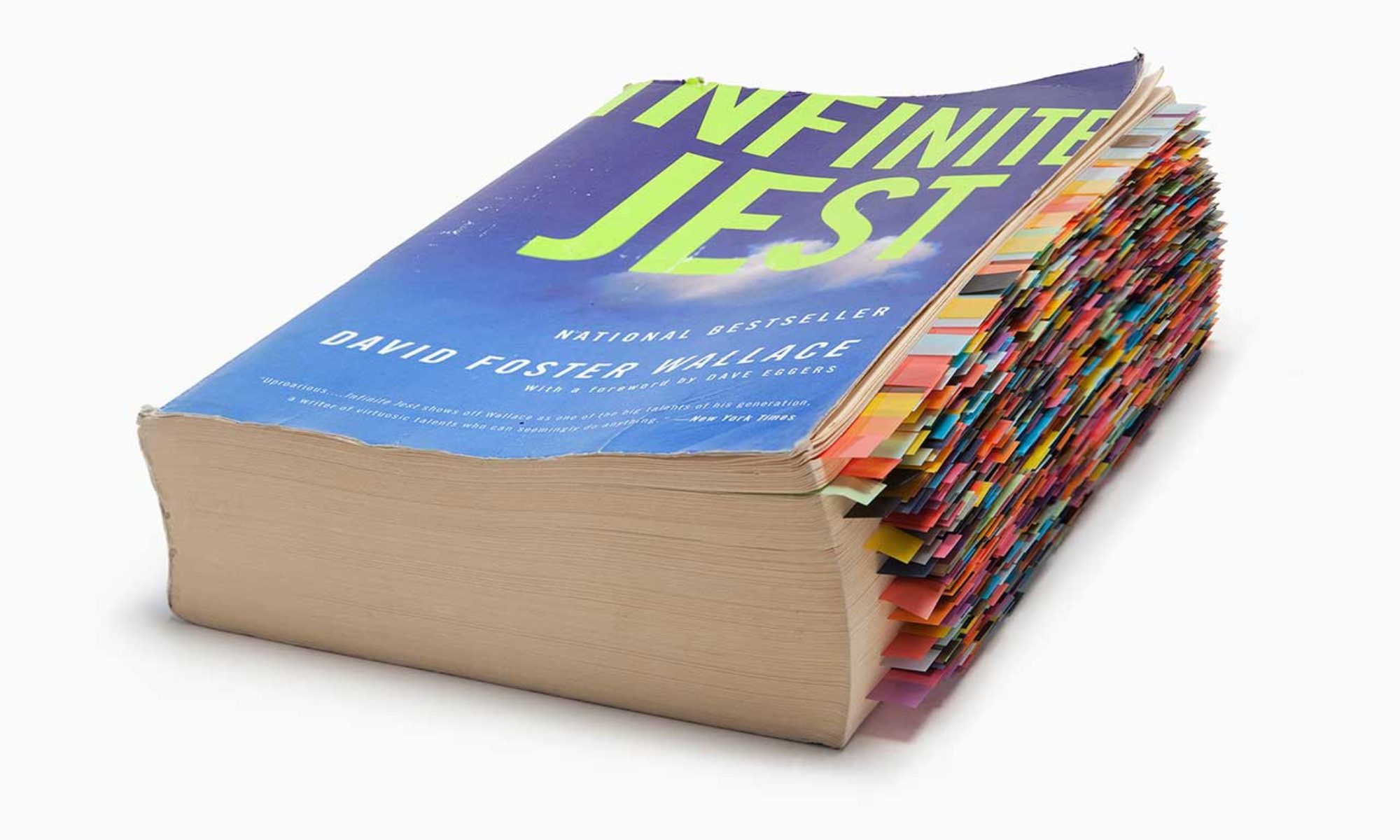

Non dobbiamo dimenticarci che nel momento in cui un attivista decide di scommettere sulla propria carriera sui social, nel momento in cui un libro che scrive diventa una fonte di sostentamento, anche se continua a parlare degli stessi temi di cui ha parlato fino al giorno prima tutto quanto farà da lì in poi sarà parte di una strategia di marketing. Sgomiterà per acquisire visibilità perché è la benzina che tiene in moto la macchina della sua popolarità: parlerà di certi temi in un certo modo, che lo faccia in modo consapevole o meno, perché ciò gli garantirà un eco maggiore e farà crescere i suoi follower. Si innesca in quel momento un circolo vizioso in cui l’arroccarsi in quella difesa corporativa di cui parlavo sopra significa anche lottare per tenere il tema che cavalchiamo centrale nel dibattito: se quel tema sparisce dalla comunicazione cala la nostra appetibilità per la macchina dei media, la nostra carriera come attivista subirà un arresto o un rallentamento.

L’ultimo punto che voglio toccare è la responsabilità: molti di questi attivisti social sentono responsabilità zero rispetto agli altri attivisti che si battono, con meno successo e popolarità, per la stessa causa. Nel momento in cui personalizzano il dibattito, o fanno leva sull’idolatria che a volte li circonda, fanno dei danni a quella causa: chi è esterno a quel circolo, chi cerca di informarsi e trova queste figure di riferimento, si farà un’opinione sul valore di quel tema in base a ciò che vedrà in loro. L’attenzione si sposta dai fatti, dalla causa, alla persona e al personaggio. Non è bello da dire, ma purtroppo abbiamo ancora l’abitudine di giudicare un libro dalla copertina: e sono loro la copertina.